История христианской Церкви тесно связана с явлением мученичества. Сам Христос в своих страстях и искупительной жертве выступает как первообраз мученика. Мученическую кончину приняли почти все апостолы, включая первоверховных апостолов Петра и Павела. Апостол Иоанн Богослов был на много лет сослан в заточение на остров Патмос в Эгейском море.

Идя на добровольную смерть путем Христа и апостолов, мученики демонстрировали свою твердость в вере, неоднократно свидетельствуя о помощи Божьей, даруемой им при испытаниях и исповедуя реальность Царствия Небесного, открытого им Богом в подвиге мученичества. Поэтому в ранний период христианства именно мученичество более всего способствовало распространению Церкви. По словам христианского богослова III века Тертуллиана, кровь христиан была тем семенем, из которого произрастала вера.

Первые мученики появляются в апостольский период. Их мученичество было результатом преследований со стороны иудеев, смотревших на христиан как на опасную секту и обвинявших их в богохульстве. К этому времени относится подвиг первого христианского мученика Стефана, который был побит камнями за христианскую проповедь около 38 года н. э.

Вслед за этим гонителями христианской Церкви становятся римские власти, осознавшие быстрый темп распространения христианства на своей территории и его оппозиционность традиционным ценностям римского общества. Наиболее жестокие гонения пришлись на конец царствования императора Диоклетиана (284 – 305 гг н. э.) и последующие годы. Мученичество в эти годы было массовым и продолжалось до принятия в 313 году н. э. Миланского эдикта, провозгласившего веротерпимость.

Но история мученичества не закончилась. Гонения на христиан, в том числе и массовые, повторялись еще много раз и повторяются по сей день в разных уголках света.

На фоне явления мученичества развивается почитание мучеников, происходит осмысление этого явления как победы над смертью. Появляются дни празднования памяти и почитания мощей мучеников. В IV-V веках поминовение мучеников включается Церковью в круг общецерковного богослужения.

В начале истории Русской Церкви засвидетельствована мученическая кончина свв. князей Бориса и Глеба, уверовавших во Христа и вероломно убитых старшим братом во время междуусобиц Древней Руси.

Первая половина XX века российской истории ознаменовалась массовым христианским мученичеством. Тысячи человек были расстреляны, сосланы в лагеря, где пропадали без вести, за исповедание христианской веры и принадлежность к Православной Церкви.

По прошествии времени Господь открыл и продолжает открывать нам судьбы этих людей, иногда отраженные в семейных воспоминаниях и альбомах, но чаще – в скупых данных архивов спецслужб. «Виновен. Приговорен к расстрелу» - читаем мы в большинстве из них.

В 2009 году во время Божественной литургии на Бутовском полигоне под Москвой, в день празднования памяти Собора новомучеников, в Бутове пострадавших, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл среди прочего сказал: «…Мученики погибли потому что не отказывались от креста. Самим этим неотказом они свидетельствовали о Божией правде. Мучители хорошо знали, что это свидетельство может быть воспринято другими. <…> И потому убийства и мучения происходили втайне. <…> Их томили в одиночестве в замкнутом пространстве, в отлучении от мира, и многие из них, наверно, никогда не думали о том, что их подвиг, даже поименный, станет известен людям. Но замысел мучителей не оправдался, потому что со святыми мучениками был сам Господь. И какой глубокой тайной не были окружены гонения на христиан XX века, какой глубокой тайной не было окружено и это место, все стало явным — и имена святых мучеников, и имена тех мест, где проливалась их кровь.»

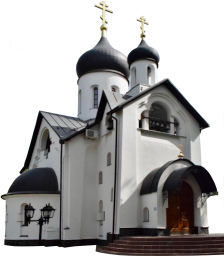

Наш храм освящен в честь десяти новомучеников – священников, служивших в подольском районе после революции 1917 года, репрессированных советской властью в 1937-38 гг. и расстрелянных на Бутовском полигоне или погибших в исправительных лагерях. Их имена - Александр Агафоников, Николай Агафоников, Петр Ворона, Николай Добролюбов, Василий Крымкин, Александр Минервин, Николай Поспелов, Михаил Троицкий, Тимофей Ульянов, Сергий Фелицын.